立礼棚の1つである点茶盤の薄茶点前の流れを紹介します。

てんちゃばん?

イスに腰掛けながらお茶をいただけるよ♪

- 点茶盤とは裏千家十一代玄々斎が考案された立礼棚

- 点茶盤の薄茶点前の準備

- 点茶盤の薄茶点前の流れ

目次

点茶盤とは?

点茶盤は立礼棚の1つになります。

明治5年の京都万博で外国のお客様にもお茶を楽しんでもらおうと裏千家十一代玄々斎が考案されました。

点茶盤では、炭点前や濃茶、薄茶ができます♪

点茶盤セットは組み立て式が便利です♪

設置できるお部屋があれば、そのまま置いていつでも使えるようにしておくのもおすすめです。

準備

点茶盤の薄茶点前に必要なものをまとめました。

【必要なもの】

- 点茶盤(てんちゃばん)

- 喫架(きっか)

- 亭主(ていしゅ)の円椅(えんい)

- 半東(はんとう)の円椅(えんい)

- 風炉釜

- 水指(みずさし)

- 差通し(さしとおし)の柄杓(ひしゃく)

- 火箸(ひばし)

- 杓立(しゃくたて)

- 建水(けんすい)

- 蓋置(ふたおき)

- 茶碗

- 茶巾(ちゃきん)

- 茶筅(ちゃせん)

- 茶杓(ちゃしゃく)

- 棗(なつめ)

- 水次(みずつぎ)

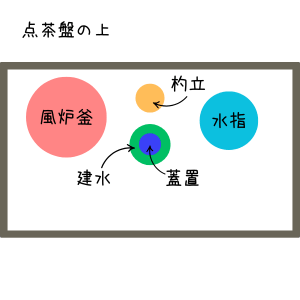

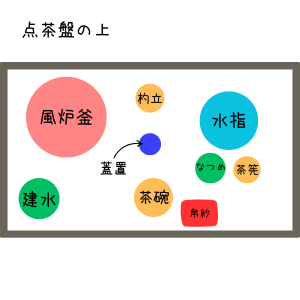

点茶盤の上の荘り方は、長板総飾りと同じです♪

\カラー写真で復習にぴったり!/

教本は種類が色々あるので、自分の好みで買うのがおすすめです。

ただ、年代によっては点前のちょっとした所作が違う場合があるので気をつけましょう!

カラーの教本はお道具の向きなどを簡単に確認できるので便利ですよ♪

流れ(お茶を出すまで)

準備が終わった後の点茶盤は、上の図のようになります。

杓立には、柄杓と火箸が入っています。

道具の置き合わせ

踏込畳(ふみこみだたみ)で立ったまま一礼。

水屋から棗と茶碗を運ぶ。

円椅(えんい)に座って水指の前に棗と茶碗を置く。

円椅に座るときは、客付きから入るよ!

両手で建水を取り、点茶盤の左手前に置く。

蓋置は杓立の前に置く。

居ずまいを正す。

清める

茶碗を右左右で扱って正面の少し向こう側に置く。

棗を茶碗の手前に置く。

帛紗をさばいて、棗、茶杓と清めていく。

帛紗をにぎりこんだまま、茶碗を手前に引く。

帛紗を一旦茶碗の右手前に置く。

柄杓をぬいてかまえる。

釜の蓋を開ける。

帛紗は建水の右横、茶巾を釜の蓋の上に置く。

湯をくみ、茶碗に入れる。

柄杓は置き柄杓をする。

茶筅通しをして茶巾で茶碗を拭く。

茶杓を取って、お客様にお菓子をすすめる。

お茶を点てる

棗からお茶を茶碗にいれる。

水指の蓋を開ける。

湯を入れてお茶を点てる。

柄杓を戻すときは切り柄杓。

茶碗の正面がお客様の方になるように扱って喫架に出す。

半東が正客へお茶を出す。

正客からの挨拶を受ける。

流れ(拝見の準備まで)

片付ける

正客から茶碗が戻ったら、正面に置く。

茶碗に湯を入れる。

柄杓は置き柄杓にする。

建水に湯をあけ、正客からのお仕舞いの挨拶を受ける。

茶碗を正面に置いて、お仕舞いの挨拶をする。

水を茶碗に入れる。

柄杓は引き柄杓をする。

茶筅通しをして、建水に水をあける。

茶巾を茶碗に戻し、茶碗を正面に置く。

茶筅を取って、茶碗に戻す。

茶杓を取り、建水を点茶盤の中棚(勝手付き)に置く。

帛紗をさばいて茶杓を清める。

茶杓を茶碗に置く。

帛紗を建水の上ではらって腰につける。

棗を水指の前(右寄り)に置く。

茶碗を棗の左側に置く。

水をくみ釜にさし、湯返しをする。

柄杓をかまえて、釜の蓋を閉める。

柄杓を杓立に戻す。

水指の蓋(三手で)を閉める。

拝見物の準備

正客から道具拝見の所望があれば受ける。

蓋置きを取り左掌で扱い、少し向こうに置く。

茶碗を右左右で扱い、勝手付きにわりつける。

棗を左掌にのせて客付きにまわる。

棗を点茶盤の右前角に置く。

帛紗をさばいて棗を清める。

帛紗を点茶盤の右前角に置く。

棗の正面を正して喫架に出す。

居前に戻って茶杓を取り、棗の下座に出す。

流れ(最後の挨拶まで)

拝見物以外の道具を水屋へ下げる

建水を持って水屋にさがる。

点前座に進んで茶碗を持ち、客付きに向いてさがる。

水次を持って円椅に座って置く。

水指の蓋を右左右で開けて水をつぐ。

蓋を右左右で閉めて、水次を持つ。

客付きに向いて水屋にさがる。

両手で建水を前に置いて、蓋置を左掌で扱って建水に入れる。

建水を柄杓の前に荘る。

拝見の受け答え

客付きにまわる。

正客に一礼して問いに答える。

座ったまま受け答えをするよ!

棗を左掌にのせる。

茶杓を持って水屋にさがる。

改めて席に入る。

茶道口で一礼をしてさがる。

茶会と同じように着物でお稽古する

点茶盤の扱いをお稽古するときは、実際の茶会と同じように着物でするのがおすすめです。

畳の上でお稽古するときもそうですが、やはり着物と洋服では勝手が違います。

ちょっとした所作に普段の様子がでてしまいます。

せっかく点茶盤で美味しいお茶を点てられるようになっても着物だと上手くいかないということもあります。

でも、着物を自分で着るのは難しそうだよ?

着物は、本や動画などを使って独学で勉強し着付けても良いと思います。

ただ、着付けに時間がかかったりきれいな仕上がりにならなかったりする可能性が高いです。

朝はちゃんとできたけど、だんだん紐が緩んでくることがあったな。

私自身もしばらく独学で適当に着付けをしていましたが、やはり上手くいきませんでした。

着付けの基本を一度きちんと習いたい方は、無料体験や低コストでレッスンをしている教室へ行くのがおすすめです。

例えば、全国で教室を開講し、無料体験も実施している「いち瑠」といった着付け教室もあります。

いち瑠の口コミ評判については、下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

>>>いち瑠の口コミ評判を見る

無料体験であれば、本格的なレッスンの前に教室の雰囲気や先生の教え方などを見ることが可能です。

無理な勧誘はなく、体験だけして帰る方も多いので「話を聞くだけ」と軽い気持ちで参加できます。

着付けは、点茶盤の点前に限らず茶道を続けていくうえでもとても役立ちます。

着物の着付けに不安がある方や、基本を習いたい・復習したい方は、いち瑠の無料体験で自分に合うかどうか確認してみてください。

>>>きもの着方教室いち瑠の無料体験レッスン受付中を見てみる

まとめ

点茶盤の薄茶点前の準備や流れを紹介しました。

準備は長板総飾り、流れは基本の薄茶点前とほとんど同じです。

何かの参考になれば幸いです。

コメント